機械工学は、自動車、航空機、ロボット、コンピュータなど、

あらゆる工業製品や設備の開発・設計・製造について研究する学問です。

機械工学科では、機械工学の基礎分野に関する知識や技術を体系的に学び、問題解決に応用できる能力を身につけます。

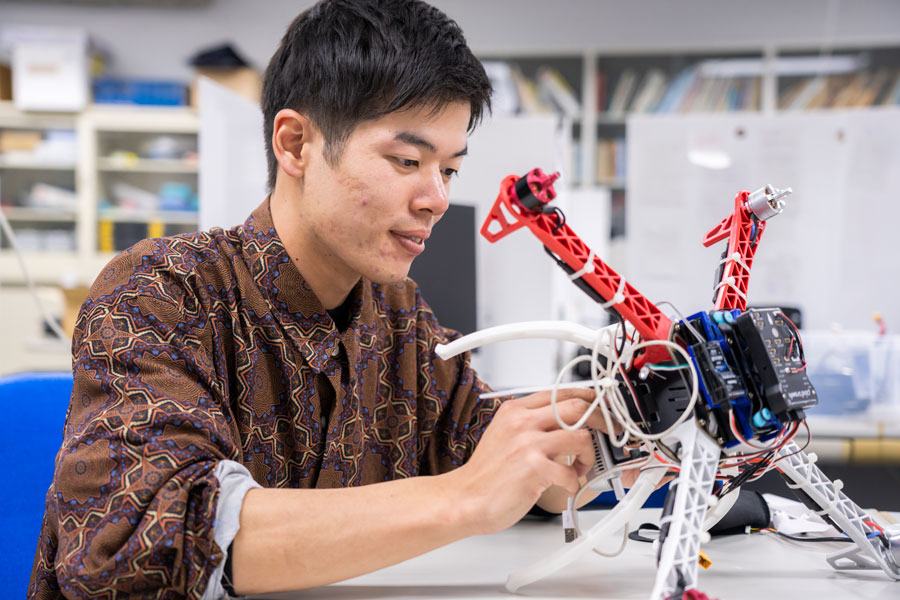

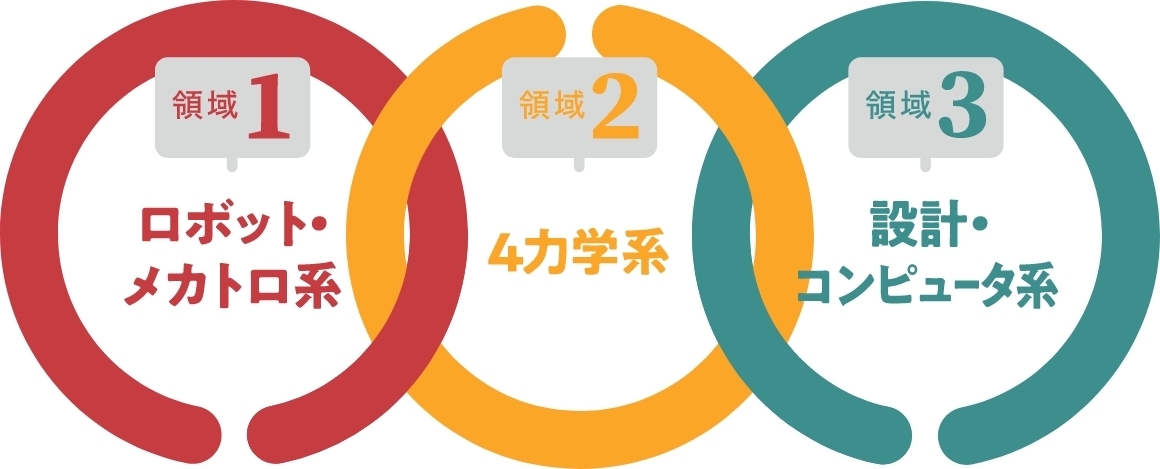

制御工学やメカトロニクス、ロボット工学を駆使し、コンピュータに記憶させたプログラムとセンサからの情報により、産業用機械やロボット、航空機、ロケット等の様々な機械を制御する過程を学びます。

機械力学で機械の各部分の運動や振動を学び、材料力学や熱力学、流体力学では機械の設計で必要となる材料の強度評価や、自動車や航空機など熱や流体の流れが伴う機械を安全に動かす知識を修得します。

設計製図で製図の基本を学び、部品の強度計算を行って部品の構造を設計できる能力を身につけます。CAD演習ではコンピュータを使用した3次元CADにより、立体的な図面の設計方法やシミュレーション力を養います。

機械技術者に求められる、確かな基礎学力と高度な専門知識

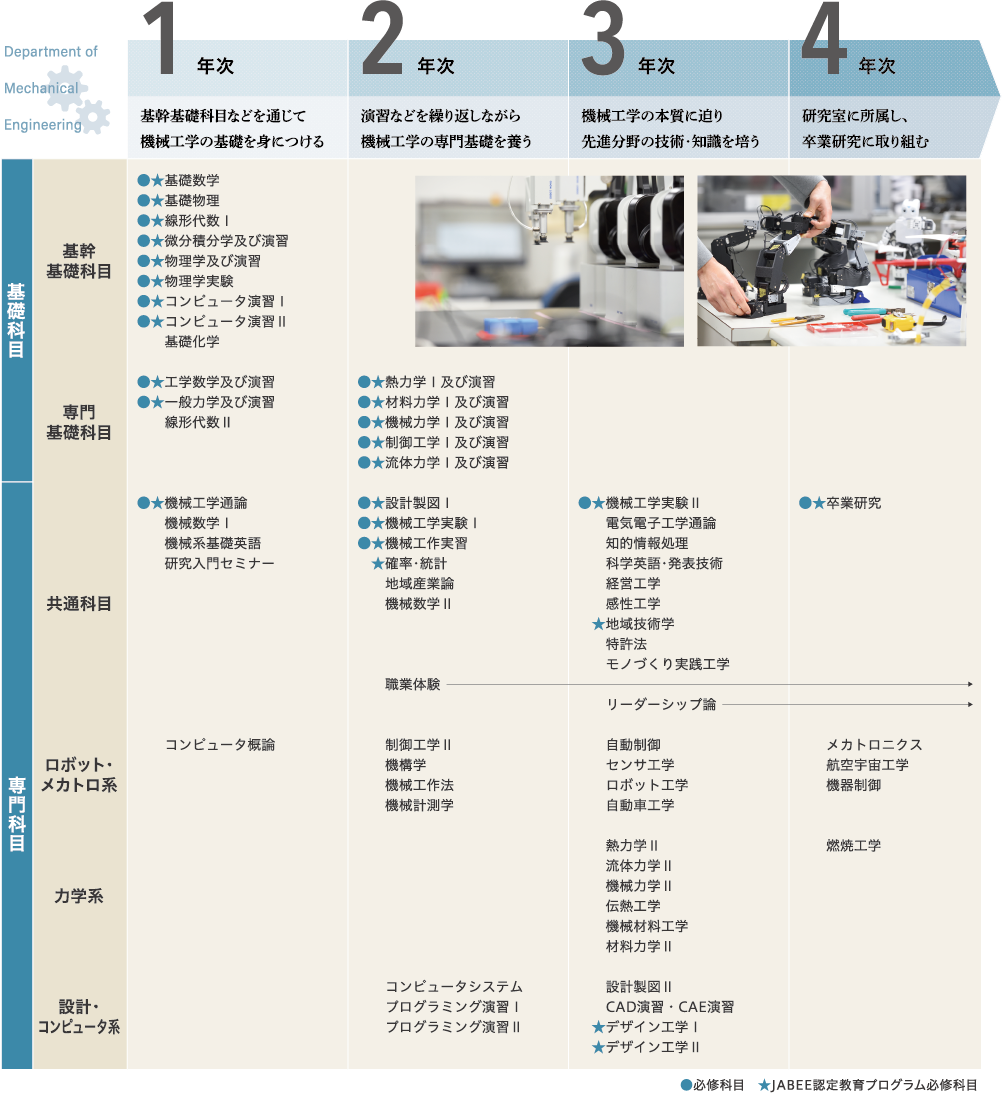

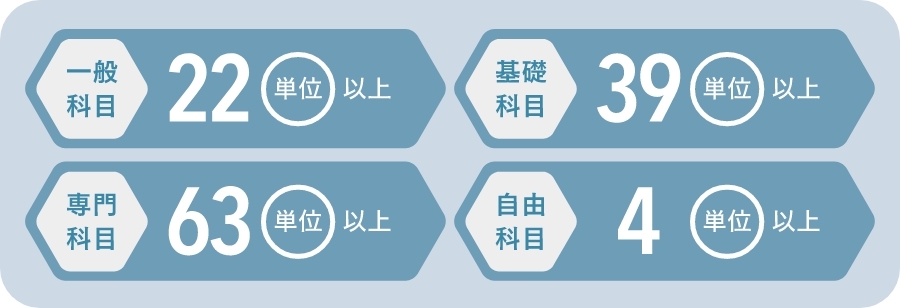

機械工学科では、6つの学習教育目標をかかげて学士課程の教育プログラムを編成。

これらの目標を達成した学生は、人間性豊かな機械技術者に必要な

「確かな基礎学力」と「高度な専門知識」を修得した証として、学士(工学)の学位を取得します。

世界には多様な人種、文化、習慣、価値観などがあることを理解し、自分たちの文化や価値観、利益だけでなく、他者の立場からも物事を考えることができる能力とその素養を身につける。さらに、技術者の立場から技術が社会や自然に及ぼす効果・影響を正しく理解し、技術が社会に対して負うべき責任感を身につける。

日本語及び英語による口頭や文章での論理的表現能力を培い、プレゼンテーションや討論の方法を習得することにより、国際的に通用するコミュニケーションの基礎能力を身につける。

数学、物理学、化学などの自然科学を基幹基礎科目として学びながら、情報技術、コンピュータ利用技術を身につけ、それらを機械工学の諸問題に適用できる能力を身につける。

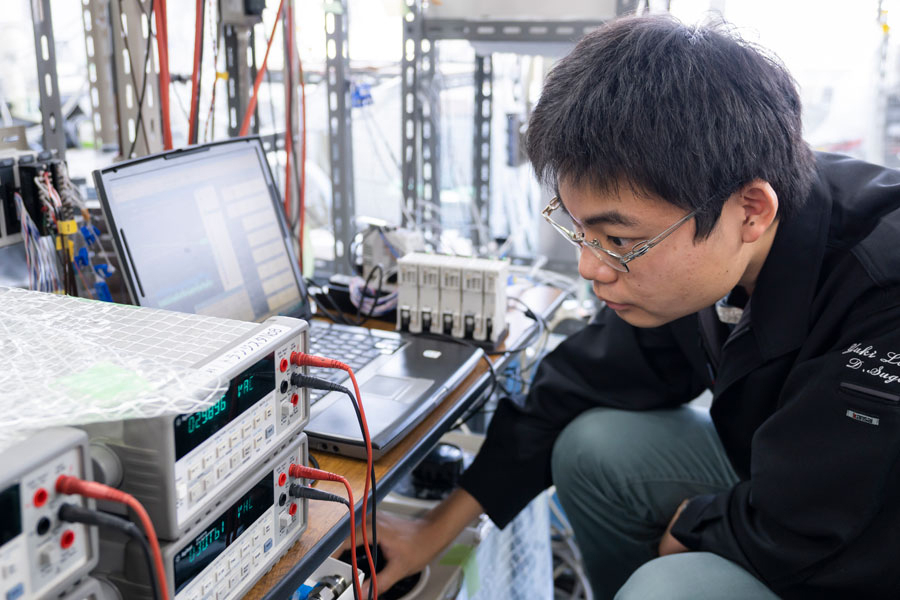

実験目的を明確にして、与えられた制約の下で計画的に実験を行い、まとめる能力を身につける。機器の操作技術、データ取得技術、データ処理技術、報告書作成技術を習得するとともに、問題を発見・考察する能力も培う。さらに、問題の設定から解決手段の考察、その有効性の計画的な実証に至る一連の行動様式を身につける。

機械工学の基盤分野である科学と構造、運動と振動、エネルギーと流れ、情報と計測・制御、設計と生産・管理に関する知識と、それらを問題解決に応用できる能力を身につける。熱力学、材料力学、流体力学、機械力学、制御工学、機械工作、設計製図、コンピュータ演習など専門領域の豊富な演習と実習、さらには卒業研究により産業界に通用する実践力を養成する。

実験・演習を重視し、課題発見・解決力、実践力、デザイン能力を養い、理解して得た知識・手法を課題解決に応用する能力を育成する。特に「卒業研究」では、学びの集大成として培ってきた能力をさらに発展させるため、研究成果の報告・発表能力、協調性や自己管理能力も身につける。

基幹基礎科目などを通じて、機械工学の基礎を身につける

演習などを繰り返しながら、機械工学の専門知識を養う

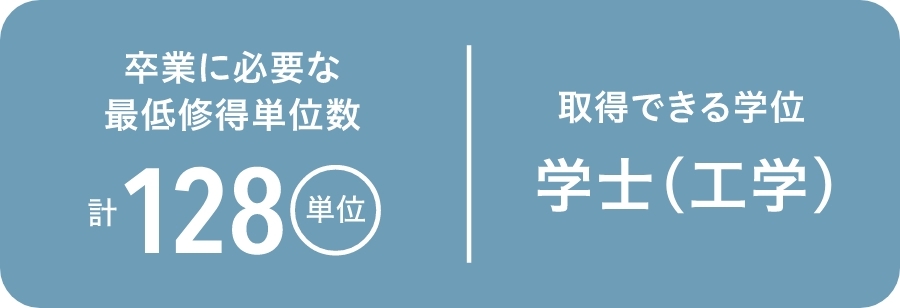

機械工学の本質に迫り、先進分野の技術・知識を培う

研究室に所属し、卒業研究に取り組む

流体の性質や運動、力を学び、数学的に解説します。基礎的な知識に加えて、実際の配管設計や流体機器の理解を深め、流体力学を身近な現象に応用できる力を養います。

機械システム設計の基本を学び、課題の策定およびそれを解決するための能力を養成。前半はチームで課題解決する力を身につけ、後半では開発・解析手法や価値向上手法を中心に学びます。

機械工学の材料、振動、熱流体分野のシミュレーション技術を学びます。最新のソフトウェアを使い、条件設定や結果評価を通じて、実践的なCAE技術を習得していきます。

地域産業の歴史や課題を知り、グループワークやPDCAの重要性を実践的に学びます。また、3年次の職業体験ではモノづくりを体験し、機械工学の専門分野と実務の繋がりを理解します。

祖父が車いすを使っており、より使いやすいものを設計したいと工学部を志望。この大学を選んだ理由は、少人数授業で勉強しやすい環境が整っており、チューター制度など進路相談の手厚いサポートがあったからでした。実際、先生方が授業を工夫してくださるので、学ぶことが面白く、サポート教室を活用することで苦手な分野の授業もついていくことができています。

廣田 朱海 さん機械工学科3年 福岡県立小倉西高等学校出身

高校生の頃からモノづくりに興味があり、機械工学科はモノづくりに関係した幅広い分野に就職して活躍することができると思い、進学を決めました。この大学では、学生一人ひとりに担当の先生がついてくれるチューター制度があり、学習だけでなく生活面も親身になってアドバイスがもらえます。教員との距離感がとても近く、勉強しやすい環境が整っていると思います。専門分野はもちろんのこと、確かな基礎学力が培えるところがこの大学のよいところだと実感しています。将来は、機械系のメーカーに就職してモノづくりに取り組み、大学で学んだことを社会に役立てたいと思っています。

鹿嶋 美羽 さん機械工学科3年 大分県立大分西高等学校出身

ロボットや機械に興味があり、どのように設計、制御しているのか知りたくて、この大学を選びました。今の時代、ロボットや機械は産業に欠かせないものなので、自分で新しいロボットや機械を創り出し、産業の進化に寄与することが将来の夢です。特にシミュレーションを使った工学研究の分野に進めたらいいなと思っています。山口東京理科大学は、学生の人数がそれほど多くないため、教員に顔を覚えてもらいやすく、授業でわからなかったことを気軽に聞くことができます。勉強している内容が、実際に社会でどのような物に使われているか知ることができ、大学での学びにとても満足しています。

向後 成世 さん機械工学科4年 銚子市立銚子高等学校出身

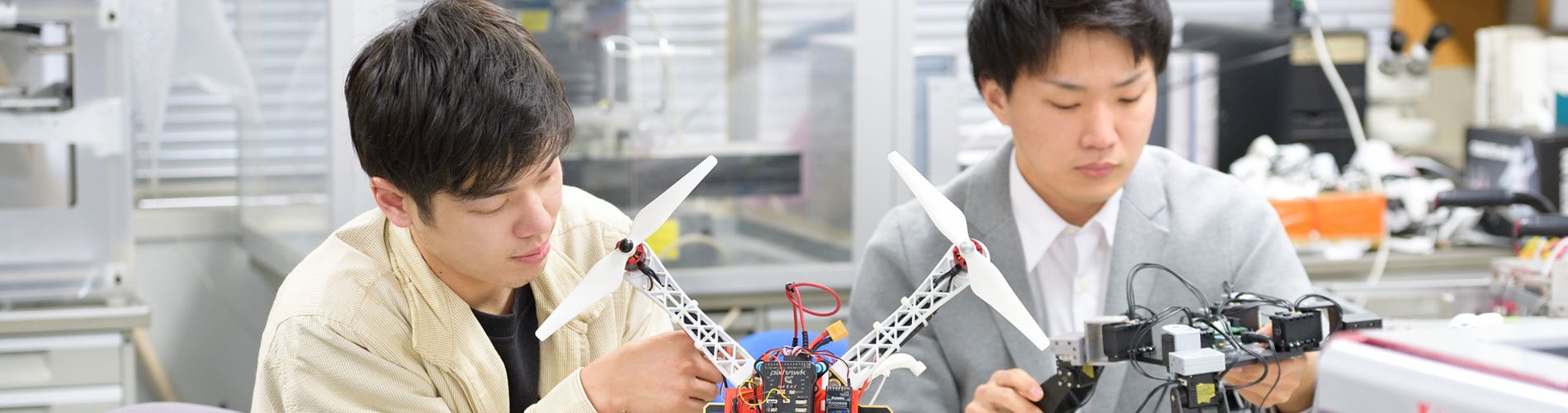

卒業研究は、指導教員の研究室に所属し、密接な指導を受けながら学びの集大成として取り組みます。

学生は研究活動への参画を通じ、4年間で学んだ知識・技能を活用しながら卒業論文にまとめます。

まとめた論文は、2月に行われる卒業研究発表会で発表され、技術者としてのプレゼン能力やコミュニケーション能力を磨きます。

実用的なシステムの開発にはロボットなどのハードウェアに加え、それらに視覚、触覚、器用さ、協調性など作業者が持つ機能を付与できる高度なリアルタイム処理のためのソフトウェア技術が必要となります。特にシステムが柔軟性や汎化性を発揮できるようにするためにはニューラルネットワークに代表されるAIモデルの実装が有効です。研究室ではカメラ、各種センサ、設計加工支援用CAD/CAMなどから取得できる画像、音声、動画、3次元データをもとに様々なタイプのAIモデルを設計できるソフトウェアを開発しています。私たちの研究室で、このような統合的な技術の素養を持ったシステムエンジニアをめざしませんか。

永田研究室

今治造船㈱/UBEマシナリー㈱/㈱カンセツ/サーモス㈱/シャープ㈱/㈱SUBARU/太平洋マテリアル㈱/長州産業㈱/㈱長府製作所/マツダ㈱

トヨタコネクティッド㈱/㈱フォリウム/富士ソフト㈱

㈱九電工/㈱きんでん/㈱中電工/㈱レールテック

関西電力㈱

島根県教育委員会/山口県教育委員会

山口県警察/山口県庁

■ 山陽小野田市立山口東京理科大学

■ 山口大学大学院

■ 九州大学大学院

■ 名古屋工業大学大学院

卒業後、幅広いキャリアが選択できる機械工学科で、私が一番力を入れて学んだのは4大力学と制御でした。それは、どの業務に就いても重要になると思っていたからです。私は今、シャープ株式会社で複合機の設計開発を行っているのですが、実際、今の仕事でもその学びが活きていると実感しています。これからも日常生活の改善や社会的課題の解決に貢献できるよう、設計者として日々レベルアップし、いつか自分で製品を設計開発したいです。

シャープ株式会社 勤務

有薗 拓未 さん機械工学科 2022年3月卒業