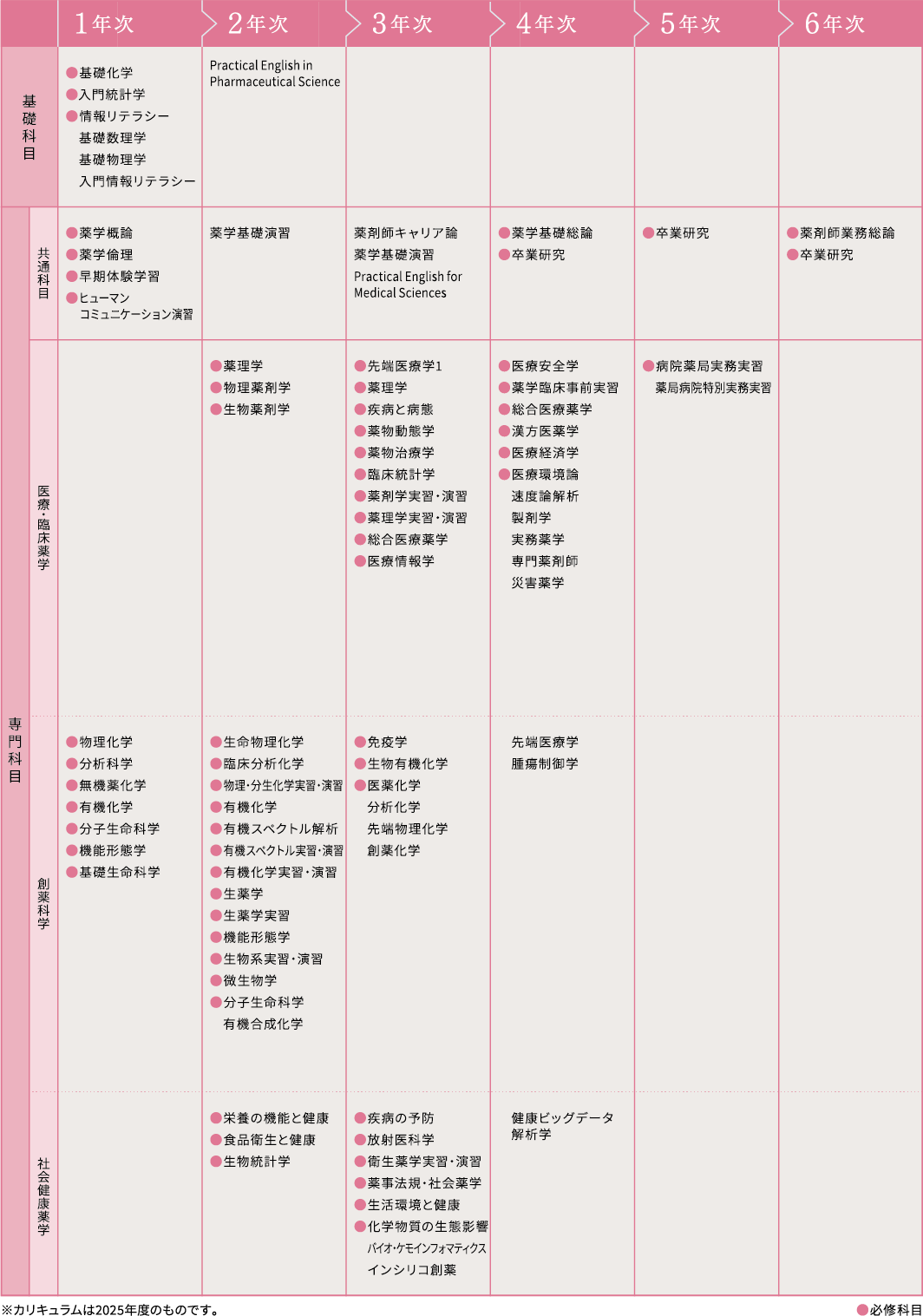

薬学科は、薬学全般にわたる幅広い知識と技能を備え、

病院や薬局などの医療現場等で活躍することのできる高度な問題解決能力とヒューマニティを合わせもった薬剤師の養成と、

創薬や健康な社会創りを目指した薬科学の発展を担う創薬研究者・技術者、健康社会を実現する薬学士を育成します。

薬の専門家として、医療・臨床の場で、問題・課題を科学的に研究・実践し、医療の向上に努めます。

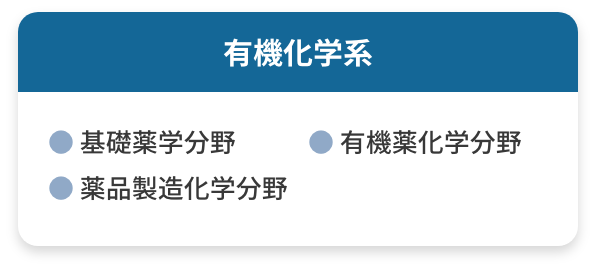

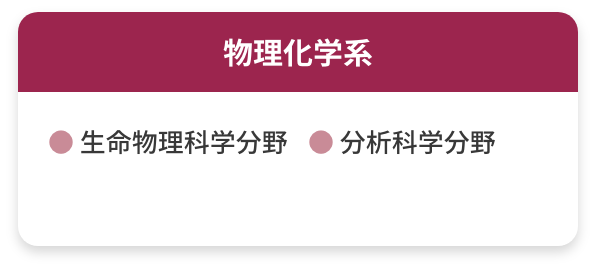

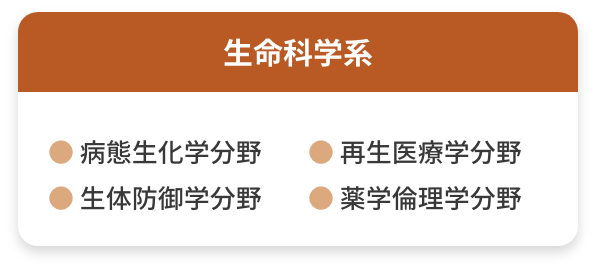

主に有機化学系、物理化学系、生命科学系の研究室が治療薬開発のために基礎及び応用研究を展開します。

人の健康をサポート薬学的な知識・学問を総動員し、病を未然に防ぎ、生活習慣病など病気にならないようにします。

薬学科では、10の学習・教育目標をかかげて

教育プログラムを編成しています。

豊かな人間性と生命の尊厳に関する深い認識を持ち、法律、制度、規範等を理解し、遵守するという行動の基盤を培います。

医療人として、患者や生活者の立場を相手の置かれた状況と共に捉え、利他的な態度でその権利や尊厳を尊重する姿勢を身につけます。

その場限りの学びから脱し、生涯にわたって学ぶ姿勢を培います。また、優れた医療人となることを志す者として、自分自身又は仲間と学び合うことを通して、共に学ぶ姿勢を身につけます。

医療・福祉・公衆衛生における課題を薬学的視点から見出して科学的な解決に導くというリサーチマインドを育み、医療と薬学の発展に貢献しようとする姿勢を身につけます。

生涯にわたって十分な薬学的知識を身に付ける努力を続け、患者や生活者が抱える問題に適切な科学的判断、解決策を提供できる能力を身につけます。

日々進歩する高度先端技術に関心を持ち、情報・科学技術に関する倫理、法律、制度、規範等を遵守し、情報・科学技術とその専門知識を医療に活用する能力を身につけます。

薬剤師として責任ある薬物治療を主体的に計画、実施、評価し、的確な医薬品の供給、状況に応じた調剤、服薬指導、患者中心の処方提案等ができる能力を身につけます。

共感的な状況で円滑な情報の共有、交換を行い、相手の意思決定を支援する良好なコミュニケーション能力を身につけます。

多職種連携を実践するため、医療に関わる人々の役割を理解し、良好な関係性を築くための具体的な実践方法を習得します。

全国的、世界的な広い視野で社会を捉えるとともに、地域に根差した質の高い医療・福祉・公衆衛生を実践することの重要性を理解します。

有機化合物は医薬品開発や液晶材料などさまざまな物に利用されています。この授業では、単純な有機化合物から化合物の官能基変換などの複雑な化合物の合成について理解し、有用な化合物の効率的な化学合成について学びます。

物理化学及び分析科学分野に関する基礎知識を元に、代表的な医薬品・化合物の物理化学的な性質・挙動、分析・管理の実習を通して、薬学において必要とされる技能とその活用法の流れを習得していく実習です。

再生医療に用いられる医薬としての細胞について学び、適正に利用するための倫理、法律、技術、並びに品質管理等の知識を修得するとともに、CAR-T細胞、間葉系幹細胞、iPS細胞などを用いた再生医療の最先端について学びます。

本実習は、座学のみではイメージしにくい衛生試験法等に収載されている遺伝毒性試験法などの試験法をより深く理解し、人々の健康増進、公衆衛生の向上に貢献するための基本的知識を修得することを目的とした実習です。

薬物治療学は、代表的な疾患における治療と薬物療法に関する基本的事項を理解し、疾患の症例について、患者情報および医薬品情報などの情報に基づいて薬物治療の最適化について学びます。

本実習は病院実務実習・薬局実務実習に先立って、大学内で薬剤師業務の基本的な業務である調剤をはじめ、服薬指導、患者対応、医薬品の適正管理、薬物療法の実践などの薬剤師職務に必要な基本を修得することを目的とした実習です。

全員が薬剤師免許を取ることを前提に、研究や開発分野でも活躍できる人材を育成するこの大学でなら、勉強に集中できると思い志望しました。勉強は難しくて大変ですが、その分成長できている実感があります。6年後の国家試験という同じ目標を持つ素敵な仲間にも出会えました。今は、薬剤師として活躍を広げられるスポーツファーマシストの資格にも興味を持って勉強しています。

山岡 にこ さん薬学科2年 岡山県立倉敷天城高等学校出身

小さい頃から薬剤師に憧れ、薬がどのように作用しているか知りたいと思っていました。山口県出身の私にとって、この大学は県内で唯ー薬学を学べる公立大学であり、 自然豊かな落ち着いた環境であること、地域貢献を大切にしていることに魅力を感じ志望しました。薬学部では、薬学に携わる医学や看護のみならず、 美術系やマスコミ業界の方々からお話を聞く機会があります。 また、1年次にはグループディスカッションの機会が多くあり、周りの意見を聴き、そして自分の意見を周りに伝えることでコミュニケーション能力を養いました。将来は地域の人々に寄り添う薬剤師になりたいです。

佐古 萌乃香 さん薬学科3年 山口県立徳山高等学校出身

高校の時に有機化学が好きで、医療系の仕事に就きたいと思い、薬学部に進みました。この大学は、施設が充実、最新機器があることから勉強できる環境が整っています。周りに娯楽施設がないからこそ、自分の趣味や勉強に没頭できます。 二年次で学ぶ生物有機化学で「私たちの体は様々な物質がそれぞれの役目を果たしているから正常に保たれており、薬は生体物質の補助をするもの。」と習った時、自分の中で薬のイメージが大きく変わったことはとても印象的でした。有機合成化学系の研究室に進み受容体に 「ハマる」 化合物について研究することで、将来は新薬の開発に携わりたいと考えています。

塚本 竣也 さん薬学科4年 岡山県立岡山芳泉高等学校出身

医療技術の高度化、医薬分業の進展を背景に薬剤師に求められるスキルが変化しており、

臨床現場で医療チームの一員として多職種と連携し薬物治療のプロフェッショナルとして

リーダーシップを発揮することが求められています。

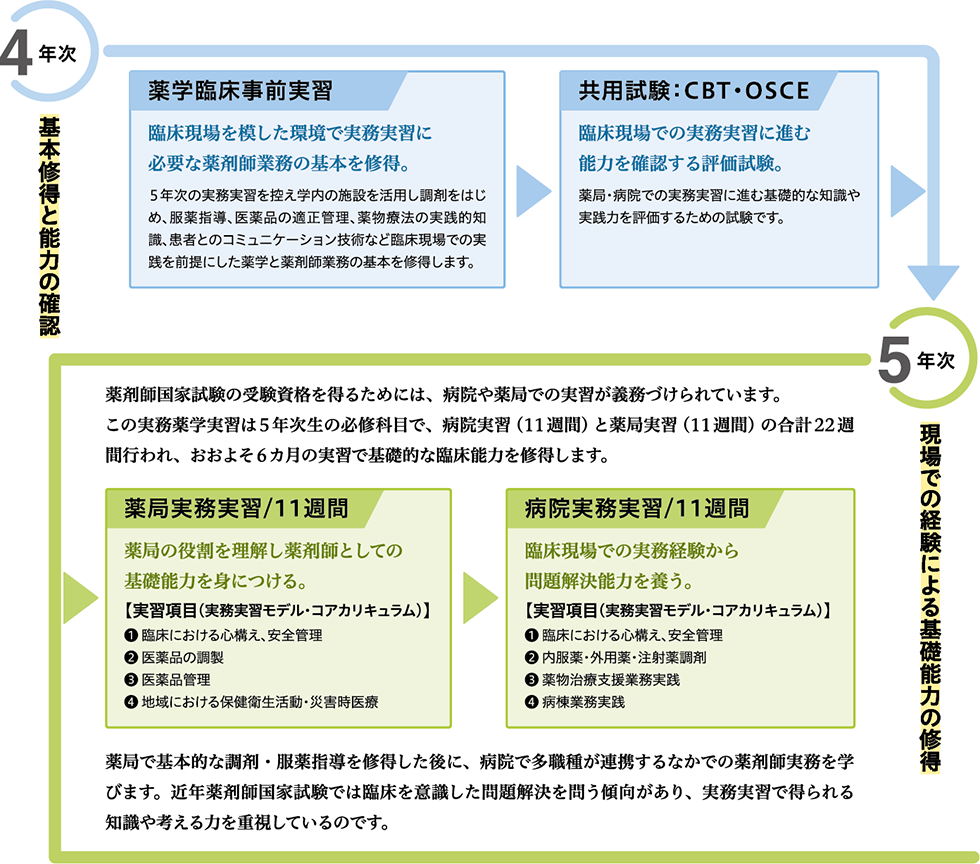

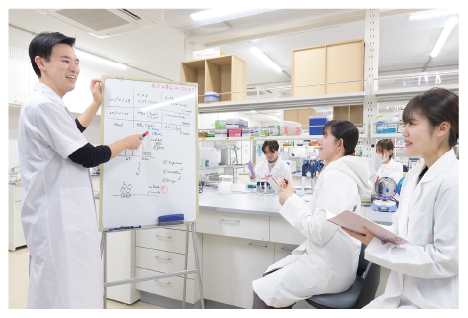

薬学科では薬剤師業務に関する長期の実務実習を必修科目として修得します。

臨床現場を模した環境で実務実習に必要な薬剤師業務の基本を修得

5年次の実務実習を控え学内の施設を活用し調剤をはじめ、服薬指導、医薬品の適正管理、薬物療法の実践的知識、患者とのコミュニケーション技術など臨床現場での実践を前提にした薬学と薬剤師業務の基本を修得します。

臨床現場での実務実習に進む能力を確認する評価試験

薬局・病院での実務実習に進む基礎的な知識や実践力を評価するための試験です。

薬剤師国家試験の受験資格を得るためには、病院や薬局での実習が義務づけられています。この実務薬学実習は5年次生の必修科目で、病院実習(11週間)と薬局実習(11週間)の合計22週間行われ、おおよそ6か月の実習で基礎的な臨床能力を修得します。

薬局で基本的な調剤・服薬指導を修得した後に、病院で多職種が連携するなかでの薬剤師実務を学びます。近年薬剤師国家試験では臨床を意識した問題解決を問う傾向があり、実務実習で得られる知識や考える力を重視しているのです。

薬局の役割を理解し薬剤師としての基礎能力を身につける

【実習項目(実務実習モデル・コアカリキュラム)】

1 臨床における心構え、安全管理

2 医薬品の調製

3 医薬品管理

4 地域における保健衛生活動・災害時医療

臨床現場での実務経験から問題解決能力を養う

【実習項目(実務実習モデル・コアカリキュラム)】

1 臨床における心構え、安全管理

2 内服薬・外用薬・注射薬調剤

3 薬物治療支援業務実践

4 病棟業務実践

病院・薬局での実習では、実際に薬に触れることで、副作用や注意することなど今まではただ言葉だけで覚えていたことが実践的に活かされ、病態とも併せて薬を学ぶことができ、知識が深まったと思います。事前実習で行った散剤や水剤、軟膏の調剤は、何度も練習をしていたので実際に現場で行うときにもスムーズにできました。患者さんとのコミュニケーションも、事前実習で模擬患者さんと緊張感を持ちながら、たくさん練習していたので、実際に服薬指導するときは事前実習での経験をもとに取り組めたと思います。

佐藤 みら さん薬学科6年 山口県立山口高等学校出身

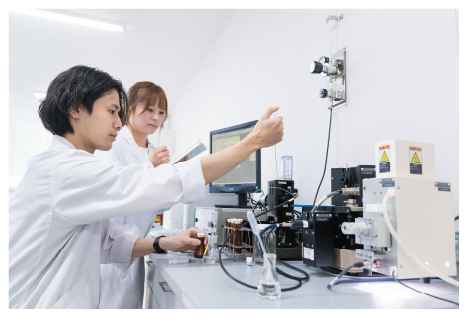

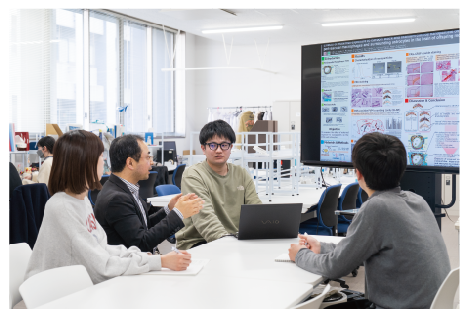

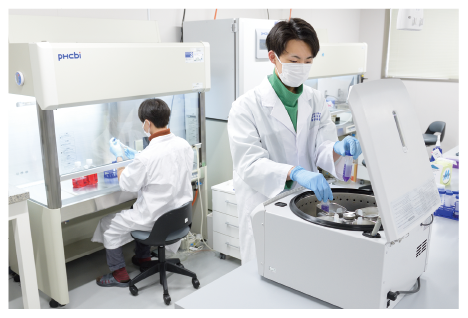

薬学科生は、4~6年次の3年間研究室に所属し、指導教員と共に卒業研究に取り組みます。

研究の内容は指導教員ごとに幅広く基礎研究から臨床研究まで多岐にわたります。

3年間の研究活動を通じて培った知識・技能を活用し、6年次には卒業研究発表および卒業論文作成を行います。

これらの活動を通して薬学士あるいは薬剤師としてのコミュニケーション能力や情報発信能力を磨きます。

がん予防では、発がん性N-ニトロソ化合物の活性化機構の研究や食品中に含まれる発がん抑制成分の探索研究をはじめ、活性酸素消去化合物などを創製しています。 制がん研究では、副作用を低減させた制がん剤の合成にも取り組んでいます。 このようにがんの制御をめざし、「生理作用をもつ」新規有機化合物を合成し、生体分子との相互作用を研究しています。

有機薬化学分野(稲見研究室)稲見 圭子 教授

PM2.5などの生活環境中に存在する様々な有害物質あるいは医薬品、食品、化粧品などの身近な製品に含まれる化学物質によって引き起こされる健康影響とその発生メカニズムに関する研究を行っています。 特に、妊娠中の母体が有害物質に晒された場合に胎内の児に生じる健康影響について検討し、その予防法の確立をめざしています。

衛生化学分野(立花研究室)立花 研 准教授

医療安全学分野の相良研究室では、データサイエンスの技術を活用して、臨床課題を明確にし、基礎薬学的研究と併用して解決する取り組みを進めています。大規模な臨床データを活用して、新たな副作用の回避策や新規薬効の可能性を探究しています。新規薬効は基礎薬学的手法を活用して、臨床に役立つ新たなエビデンスの創出を行っています。

医療安全学分野(相良研究室)相良 英憲 准教授

免疫が関わる代謝性・炎症性・神経変性疾患およびがんなどを対象として、免疫細胞の内外でおこる複雑な現象をモデルマウス・細胞を使った実験およびコンピュータ解析を駆使した基礎研究を行っています。免疫細胞の活性化、分化、特に老化のしくみを理解し、新たな治療標的の提示に繋げようとしています。

生体防御学分野(篠原研究室)篠原 久明 教授

構造科学や分光学などの研究を通して、自然界にない人工的なタンパク質の設計を行っています。世界で初めて作製した人工ユビキチンリガーゼ(特許取得) を活用することで、疾患関連分子の複雑な反応を簡便に検出できるようにしたり、またそれを生体内で分解に誘導したりすることが可能になってきました。この新技術で、現在がん疾患とうつ病を対象に診断・治療法を開発しています。

生命物理化学分野(宮本研究室)宮本 和英 教授

医薬品のみならず生体微量物質、食品成分、環境物質を健康影響物質と位置付け、これらを対象とした最新の分析器機および試料前処理技術を駆使した高感度分析法の開発を行っています。さらに開発した分析法を用いた薬学的応用研究を通して、ヒトの健康にかかわる新たな科学的エビデンスを社会に発信していきます。

分析科学分野(和田研究室)和田 光弘 教授

再生医療学分野の嶋本研究室では、再生医療で注目され細胞治療に使われる間葉系幹細胞の老化抑制培養法の開発に取り組んでいます。またiPS細胞を利用した早老症の発症機構解明や、ゼブラフィッシュを活用した組織再生の研究を進めています。さらにリプログラミングを応用したがん幹細胞研究や,ゲノム編集技術を駆使した疾患iPS細胞の樹立研究を行っています。

再生医療学分野(嶋本研究室)嶋本 顕 教授

薬物動態研究では、TDMデータ・臨床検査値を用いた解析を行ったり、代謝酵素や薬物トランスポーターの活性が変化する機序を調べたりすることによって、より安全で有効な薬物投与方法を探究しています。また、生物時計研究では、現在、がん・骨代謝と体内時計異常との関連性について、分子メカニズムの検討を行っています。

薬剤学・製剤学分野(牛島研究室)牛島 健太郎 教授

●薬剤師国家試験受験資格

●危険物取扱者(甲種)試験受験資格

●環境衛生指導員

●環境衛生監視員

●食品衛生管理者

●食品衛生監視員

●食品衛生責任者

●毒物劇物取扱責任者

●高度管理医療機器等営業所管理者

●再生医療等製品営業所管理者

●特定管理医療機器営業所管理者

●調剤業務

●保険薬剤師の業務

●薬局の管理者

●医療用医薬品の販売業務

●第一類医薬品の販売業務

●医薬品卸売業者の営業所管理者

●医薬品製造販売業における総括製造販売責任者

●医薬品製造管理者

●医薬部外品の製造所における責任技術者

●配置薬の配置販売業務

●配置薬販売業の区域管理者(第一類医薬品)

●学校薬剤師

●第二類及び第三類医薬品の販売業務

●一般用医薬品店舗販売業の店舗管理者

●配置薬販売業の区域管理者(第二類及び第三類医薬品)

●医薬部外品および化粧品の製造販売業における総括製造販売責任者

●化粧品の製造所における責任技術者

●医療機器の製造所における責任技術者•薬事監視員

●薬事監視員

●麻薬管理者

●麻薬取締官

●向精神薬取扱責任者

●放射線取扱主任者(医薬品等の製造に関わる業務に限る)

●計量士(環境計量士一濃度関係)(認定講習が必要)

●作業環境測定士(業務に際し講習と登録が必要)

●第一種衛生管理者免許

●労働衛生コンサルタント受験資格

●介護支援専門員(実務経験が必要)

●弁理士国家試験科目免除(一部)

●飼料製造管理者(業務に際し講習が必要)

鹿児島市立病院/鹿児島大学病院/九州大学病院/(独)国立病院機構九州グループ/(独)地域医療機能推進機構 下関医療センター/(地独)広島市立病院機構/(地独)山口県立病院機構

いちのみや薬局グループ/ウエルシア薬局㈱/㈱ライジングホールディングス

IQVIAサービシーズジャパン(同)/㈱メディサイエンスプラニング

エーザイ㈱/キリンホールディングス㈱/協和キリン㈱/塩野義製薬㈱/田辺三菱製薬工場㈱/中外製薬㈱/東洋鋼飯㈱/鳥居薬品㈱/久光製薬㈱

厚生労働省/大分県庁/ 千葉県庁/兵庫県庁

■ 山陽小野田市立山口東京理科大学大学院

■ 岡山大学大学院

■ 熊本大学大学院

■ 東北大学大学院

■ 広島大学大学院

■ Indiana University Bloomington(アメリカ合衆国)

薬学部は設立されたばかりですが、だからこそ在学中は、教授や事務局の方々が、学生の意見をよく聞いてくださっていたことが心に残っています。きっと今も、大学をより良くしようと積極的に動いてくださっていることでしょう。私は現在、秋本薬局で薬剤師をしています。地域に特化して展開する薬局のため、患者さんとのコミュニケーションを大切にしながら、一人ひとりに寄り添った仕事を心掛け、日々勉強しているところです。

株式会社秋本薬局 勤務

白石 菜々子 さん薬学科 2024年3月卒業