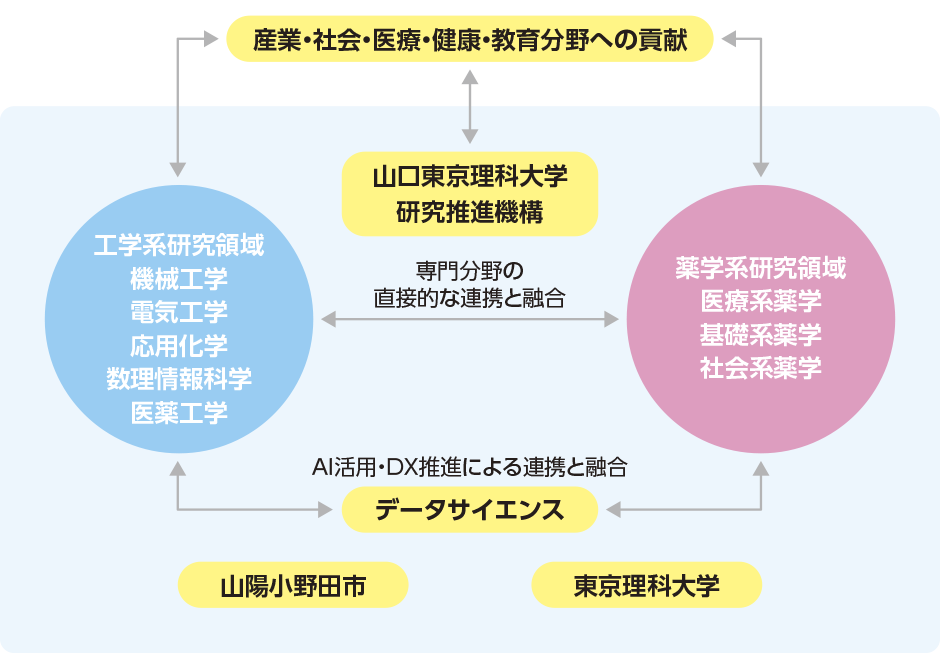

山陽小野田市立山口東京理科大学ならではの研究活動を展開するための中核組織として「研究推進機構」を設けました。我が国の科学技術政策や大学への地域社会の要求を踏まえ、学術研究の将来構想及び戦略を示し、工学部と薬学部の分野横断的な研究体制を構築しながら学内の研究活動を活性化させています。

研究推進機構長

永田 寅臣NAGATA, Fusaomi

東京理科大学の「実力主義」というDNAを継承する山口東京理科大学では、工学と薬学の「知」と地域の特性「地」を活かしたユニークで独創的な研究活動を展開しています。工学と薬学それぞれの領域で行われている基盤研究に加え、今後はそれらが融合されることで新たに対応可能となる課題、未知の研究領域も多様に存在してくることが期待されます。工学部と薬学部を持つ本学の特徴を活かし、最先端技術へと繋がる情報科学を工学・薬学・医学と連携・融合させることで「デジタル技術×連携分野」という掛け算のアプローチを採用し、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に貢献すべく様々な研究課題にチャレンジしていきます。

研究は明確な答えが出ていない課題への挑戦です。未知を知りたいと思う気持ちが私たちの研究活動の推進力となっています。山口東京理科大学で展開される独創的で先進的な研究の成果が人々の生活をより豊かに、快適なものにし、研究室から生まれた発見やシステムが世界の未来を変えるかもしれません。様々な困難な課題に対しても、本学が推進する「知」と「地」を未来につなぐ研究活動を積極的に展開することで、その成果や技術を地域、さらには世界に繋げ還元していくための新しい社会実装の方法の提案が可能になるものと確信しております。

2024年度には「新しい研究」の始まりを促進させる取組があります。工学部に医薬工学科が、大学院に薬学研究科薬学専攻及び工学研究科数理情報科学専攻をそれぞれ新設し、地域社会が抱える様々な研究課題を解決するために求められている研究の多様化、深化、DX化が可能になります。今後も、本学は全国で唯一の「公立薬工系大学」として、地域に対して、世界に対して研究成果を発信していきます。

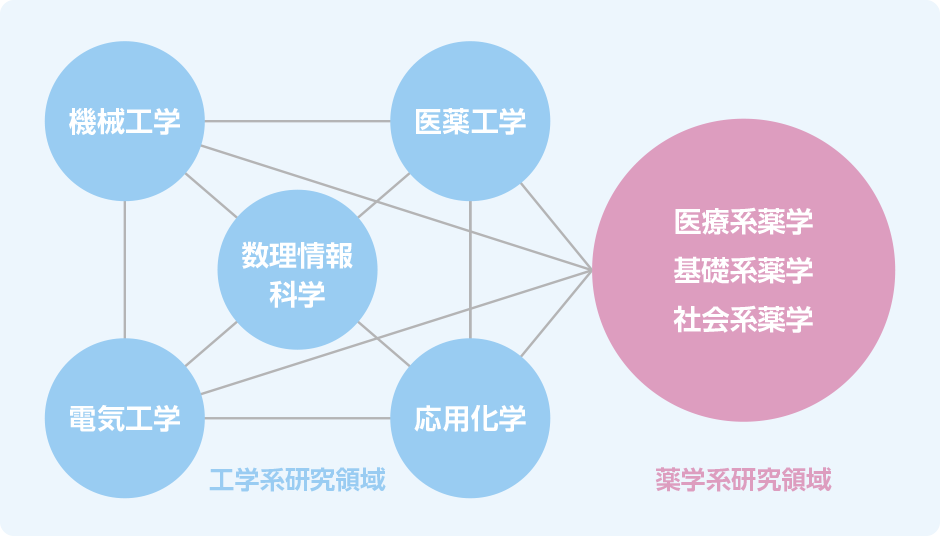

工学系研究領域では、機械工学、電気工学、応用化学、数理情報科学、医薬工学の専門分野を研究対象とし、AI・データサイエンス関連の技術を積極的に取り入れ、産業界や社会に役立つ独創的かつ先進的な研究及び開発を行っています。

機械工学分野では、日本のモノづくりの生命線が高品質そして高性能であることから、人工知能やコンピュータシミュレーションを駆使した設計技術と超精密な加工技術の融合による新製品開発支援のための研究に取り組んでいます。電気工学分野では、エネルギー・半導体・エレクトロニクス・情報・通信・水素の製造と利用技術など電気工学を基盤とする産業の広範囲な分野を支える新技術の開発を目指した研究を行っています。応用化学分野では、原子や分子レベルでさまざまな現象を解明し、化学を基盤に物質の構造や性質、合成に関する幅広い知見を得ながら、産業界や社会に役立つ新しい物質についての研究と開発を進めています。数理情報科学分野では、計算技術、生命科学、データサイエンス、情報解析、ソフトウェア、自然言語処理などの重点分野の研究をもとに、教育、行政、医療、福祉、製造、経済全般など社会分野におけるデジタル活用の未来へ向けた研究を展開しています。さらに医薬工学分野では、ライフ&データサイエンス、バイオテクノロジーによるバイオ医薬品や、人の心を豊かにする化粧品や機能性食品の開発を支援するために医療機器、製造技術、プロセス設計、製品の品質評価・品質保証に関する研究に取り組んでいます。

薬学系研究領域では、薬学をとおして人の健康を守り、地域にそして世界に貢献する研究を行っています。薬学部および薬学研究科では、薬学領域における科学・医療・技術の進展に寄与するため、医療薬学、臨床薬学、有機化学、物理化学、生命科学、衛生化学、健康科学などの専門分野を、医療系薬学、基礎系薬学及び社会系薬学などの幅広い薬学領域並びに工学や医学、倫理学、人文社会科学など学際領域から展望しながら、複雑化・多様化する科学・医療・技術の諸問題を薬学の視点から探究し、時代の要請に豊かな発想で対応すべく、研究活動を展開しています。

医療系薬学の分野では、薬剤学・製剤学、薬理学、臨床薬理学、医療安全学、薬物治療学を、基礎系薬学の分野では、薬品製造化学、有機薬化学、生命物理化学、分析科学、再生医療学、生体防御学、病態生化学を、さらに社会系薬学の分野では、基礎薬学、薬学倫理学、健康情報科学、衛生化学、生薬学・漢方、医薬品評価学、医薬品情報学を具体的な研究対象の専門分野に設定し、未来の薬学を支え、地域医療の質を高めるための研究を行っています。

公立大学の薬学部として人びとの健康を守り、地域に貢献することを使命とし、健康医療に係る地方創生のための研究課題にも積極的に取り組みながら、健康増進と地域の発展に貢献していきます。

研究推進機構では、研究者が研究に専念できる環境を整備し、研究活動の質を高めるための支援を行います。研究活動費の支援や交流機会の提供など、多方面から持続的な研究活動を支援します。特に、学際的な研究領域や地域の課題解決を重視し、異なる分野の研究者の連携を目指しています。また、活気ある研究風土の醸成するため、研究者や学生が自由に議論し、アイデアを生み出せる環境づくりを推進します。

薬工連携等の学際的研究を促進するため、学内で研究成果発表会を開催しています。地域に関連した研究テーマや若手研究者による研究テーマなど様々な分野の研究発表を行い、教職員や学生を交えて活発な意見交換を行われます。

過去の研究成果発表会の様子

若手研究者の研究水準の向上を目的とし、本学では若手研究者の先進的な研究活動を支援しています。

論文投稿費高騰に対し研究費負担を軽減するため、本学所属の研究者に対して論文投稿費支援事業を実施しています(学内限定)。

本学では、世界の学術研究の発展、イノベーション創出、地域社会における研究成果の活用及び社会実装への貢献等を果たすため、オープンアクセスに取り組んでいます。

詳細はオープンアクセス特設ページをご参照ください。

研究力の向上や環境の充実を図るため、競争的資金や民間からの研究助成金の獲得が不可欠です。そこで、研究者が外部資金を効果的に獲得できるよう、公募情報の提供やセミナー開催、申請書作成のサポート等を行っています。研究推進機構では、研究者同士のネットワーク形成を促進し、大型研究プロジェクトへの挑戦を支援します。

国・NEDO・AMED・JST・JSPSなどの補助金を活用し、工学・薬学の先進的な研究を展開しています。今後も工学系・薬学系の学部・研究科を有する本学の強みを活かしたそれぞれの専門領域の直接的な連携や、AI・DXなどデータサイエンスを介した融合により、波及効果の期待できる独創的・先進的研究を推進しています。

外部資金の獲得を目指す研究者を支援するため、各種助成金や研究費公募に関する説明会を定期的に開催しています。説明会では、資金提供機関の最新動向や申請のポイント、過去の採択事例などを紹介し、研究者が効果的に申請準備を進められるようサポートします。個別相談の機会も設け、各研究者のニーズに応じた助言を行っています。教職員向けに科研費やその他公的研究費に関する学内説明会を開催しています(学内限定)。

競争的研究費や研究助成金等に関する情報を配信しています(学内限定)。

研究推進機構では、大学の研究成果を地域社会に還元するため、企業や自治体との連携を推進しています。共同研究の推進、技術移転の支援、産学連携プログラムの企画などを通じて、大学の知的資産を活用し、新たなイノベーションの創出に貢献します。研究者と産業界との橋渡し役として、円滑な連携を支援します。

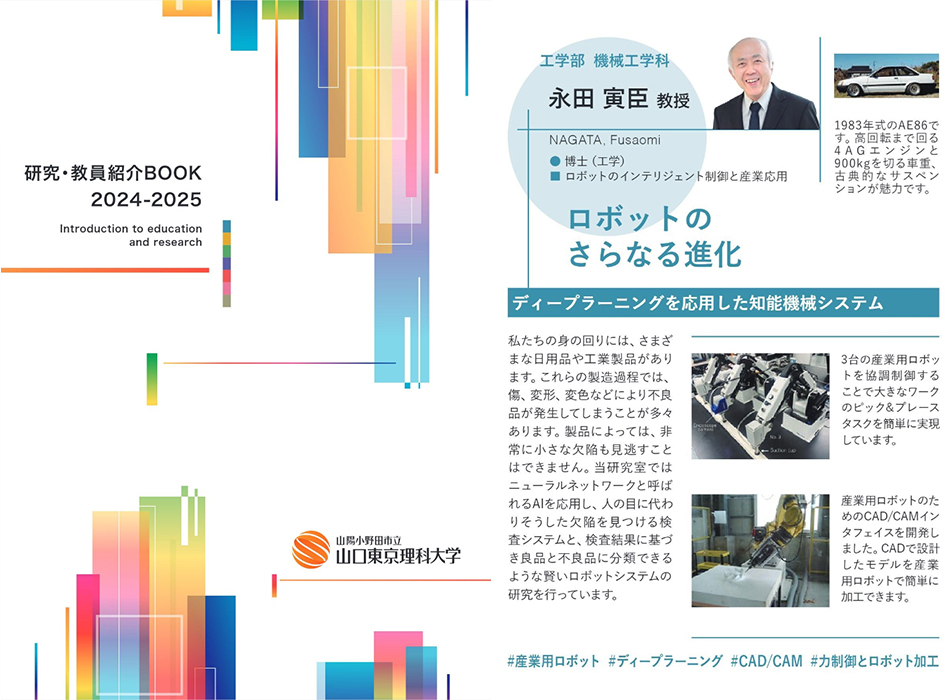

共同研究などの新たな連携のきっかけとなるよう研究紹介パンフレットを作成しています。

本学の教員が取り組む研究内容や人となりを広く知っていただける「研究・教員紹介BOOK2024-2025」を公開しておりますので、是非ご覧ください。

研究成果を企業の皆様に積極的に活用していただくために、企業での就業経験がある産学連携コーディネーターを独自に採用しています。本学に来訪いただくことが難しい場合には、出張訪問もいたしますので、お気軽にご相談ください。

産学連携コーディネーター 西野 伸幸(にしの のぶゆき)

TEL:0836-88-3541

E-mail:nishino_nobuyuki[at]admin.socu.ac.jp

※メールアドレスの[at]は@と書き換えてください

2018年12月より着任いたしました西野です。本学に着任する以前は、宇部市の機械メー カーの設計や化学メーカーの製造、販売、市場開拓及び新規商品開発に従事しておりました。山陽小野田をはじめとする地域の企業の方々が抱える課題と本学教員の研究・技術をマッチングさせて、一つでも多くの地元企業が発展することを目指して、微力ながら一所懸命がんばってまいりますのでよろしくお願いいたします。

技術相談や共同研究のお申込みの詳細は産学官連携ページをご参照ください。

山陽商工会議所及び小野田商工会議所にご協力頂き、会員企業の皆様に向けて、研究技術紹介を行っています。毎月発行される会報に紹介記事が掲載されていますのでぜひご覧ください。

商工会議所会報の例

本学の研究シーズと企業ニーズのマッチングを図るため、定期的に展示会等のイベントに出展しています。

本学見本市2023~イノベーション・ジャパン

大学の健全な研究活動を推進するため、組織や制度の整備も重要です。本学では、研究活動に係る不正を未然に防ぐための研究教育教育プログラムや、適切な情報公開に取り組んでいます。大学全体の研究基盤を強化するとともに、持続可能な体制を構築してまいります。

研究者等への研究倫理教育として、一般財団法人公正研究推進協会のeラーニング『APRIN eラーニングプログラム (eAPRIN)』を導入しています。

詳細は、研究倫理・コンプライアンスをご参照ください。

本学に在籍する専任教員の研究者情報を集約して公開しています。以下のWEBページからご覧いただけます。

本学教員の研究分野・経歴・業績等の詳細を掲載しています。キーワード検索・部局別検索・50音検索に対応しています。

国立研究開発法人科学技術振興機構が提供する研究業績データベースです。こちらでも本学教員の情報を検索することができます。

研究推進機構には、本学の教育研究活動を支えるため、3つのセンターが設置されています。各センターでは、保有する機器を適切に運用するとともに、研究活動の進展に向けた活動を展開しています。

大型分析機器等の維持管理を行い、本学の教育・研究を効率的に進めることができる高度な研究環境を共同利用に供することにより本学の教育研究活動の一層の進展に資するため、研究機器センターを設置しています。

詳細は、研究機器センターページをご参照ください。

本学の機械設計工作設備を維持管理し、教育及び研究の用に供することにより、本学の教育研究活動の一層の進展に資するため、機械設計工作センターを設置しています。

本学における教育研究活動が、環境安全に関する諸法規に則り、環境保全と環境安全に十分配慮して行われるよう支援し、本学の教育研究活動の一層の進展に資するため、環境安全センターを設置しています。